アルファ博士の気ままにトーク♪ 第29話 硯石(すずりいし)〜3億5千万年前の石で墨を磨る~

公開日時:2025/10/29

みなさん、こんにちは。

お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、この「気ままにトーク」では、以前から「石」についての話題をしばしばとり上げています。

第11話 「岩石への関心」~地球46億年の歴史に触れました~

第16話「遠くて近いもの」第3弾! ~「生命」化石が語るその稀有な存在、温泉につかって思いをめぐらせる~

第17話【富山紹介第3弾】岩石のふるさと探訪記 ~ヒスイ海岸からフォッサマグナへ~

近ごろ、また「石」のことを考えていたとき、ふと、「硯石は何の石だろう?」と思い、今回はこの硯(すずり)の「石」に着目してお話ししましょう。

改めて「硯」、そして「墨」と向き合う

硯で墨を擦る楽しみ

みなさん、硯(すずり)で、墨を磨(す)ったことはありますか?

私の子どもの頃は、小学校で習字の時間があり、墨をすったことを思い出します。

その頃は、「習字」や「そろばん」などの習い事に通う子どもが多かったと思いますが、私も近所の書道教室に通ったことがあります。

書道教室では、畳の部屋で正座して墨を磨っていました。子どもだったので、墨を磨るのは、腕も疲れるし、なかなか真っ黒にならなくて、嫌いな作業でした。

その後「墨汁」を使うようになった時は、苦労なしに真っ黒でにじみまない字が書けるので、とても楽になりました。

大人になり、しばらく習字をすることはなかったのですが、ある時ふと、筆で字を書いてみようと思い立ったのです。

そのきっかけとなったのが、奈良を訪れた時のこと。墨を扱う老舗のお店に立ち寄り、奈良の墨と、小ぶりな硯を購入しました。

それ以来、ときおり、それこそ気の向いた時に、墨を取り出して硯で墨を磨るのですが、これは、字を書くためというよりは「墨を磨るため」かもしれません。

墨の匂いをかぎながら、ゆっくり墨を磨るのは良いものです。

このようなことを楽しみだと思うのは、少し歳をとったからかもしれませんね。

硯の「石」に着目

甲州は現在の山梨県、鰍沢町は「かじかざわちょう」と読み、現在は富士川町になっているようです。

鰍(カジカ)は、ヤマメやイワナなどと同じく、山あいの渓流に生息する魚です。そのような山間の地域なのですね。

「雨畑硯石」を調べてみると、「山梨県早川町の雨畑地区などで産出される高品質な粘板岩」とあり、およそ6,600万年前〜1,600万年前にかけて形成された地層とのこと。

この場所は、「フォッサマグナ」の西の縁にあることから、硯石の形成にフォッサマグナが関係していて、これで、第17話でご紹介した「フォッサマグナ」と今回の「硯石」がつながって、「これは面白い!」と思いました。

以前訪れた、小滝川ヒスイ峡(糸魚川市)フォッサマグナの近くを流れる峡谷

雄勝石 〜蕎麦屋での出会い 古生代2億5千万年前に形成〜

石に興味があると、道ばたに落ちている石でも覗きこんで、また、手に取って見てしまうものです。

この夏、あるお蕎麦屋さんに初めて訪れ、蕎麦を注文したところ、お蕎麦が「ザル」ではなく「石の板」の上に盛られて出てきました。

石が食べ物屋さんの食器に使われているとなれば、それはもう、調べてみないわけにはいられません。

お店の説明書きによると、この石の板のお皿は、宮城県石巻市雄勝町の雄勝石(おがつ石)とのこと。

雄勝石を調べると、これは古い「古生代2億5千万年前の石」で、「硯(すずり)の石として有名」とのこと。

こうなると、さらに詳しく調べてみたくなりました。

雄勝石の角皿 (雄勝硯生産販売協同組合ホームページより)

そうしたある休日、思い切って三陸海岸のいちばん南にあたる場所、雄勝町を訪ねてみました。

仙台からクルマで石巻方面へ進み、女川(おながわ)を通って、海沿いの道をしばらく進むと、海が鋭く切り込む湾が見えてきました。

三陸海岸特有の地形、谷に海が入り込んだ「リアス式」の海岸地形で、ここに雄勝町はありました。

この雄勝町も先の東日本大震災の大津波で、街は甚大な被害を受けて、多くの方が亡くなりました。

雄勝の海

雄勝町に到着後、まず訪れたのが「雄勝硯伝統産業会館」です。

ここは、震災前は雄勝の魚港だった所で、震災後にかさ上げ工事をして新装整備されました。

雄勝硯の説明展示室と、雄勝石で作られた硯、食器皿、アクセサリーなどを展示販売しているエリアがあり、いずれも興味深く見学しました。

雄勝は、昭和の頃、日本の学童用硯(小学校の習字で使う硯ですね)のほとんど全てを生産していたとのこと。

ということは、私が小さい頃に、苦労して墨を磨っていた硯も、ここから来たのですね。

「森羅万象、この世のご縁」ということを感じないわけにはいきませんでした。

会館を後にし、震災後も町内で硯を作り続けている工人さんのお店を訪ねて、いろいろとお話を伺うことができました。

そしてそのお店で、今回のご縁を記念して、雄勝硯をひとつ購入しました。

この硯は、雄勝の中でも特に硬いとされる「雄勝ネズミ石」という種類の石で、色が通常の黒より少し明るい灰色をしていることから、その名前がついています。

雄勝石は、雄勝町の比較的広い地域に分布していますが、この「ネズミ石」が分布している場所は狭く希少とのこと。

また、硬いことから、形を彫り出し、研磨して整えるのに、時間と労力が多くかかるとのこと。

今回購入した硯石の石は、東日本大震災後の「高台移転」の場所を造成するのに開削した際に出てきた石とのことです。

このような希少なご縁でめぐりあったこの硯を、大切に使っていきたいと思います。

雄勝硯伝統産業会館 展示室

紫雲石 〜こちらはさらに古い! 古生代3億5千万年前に形成〜

「古い石の硯」は、さらに続きます。

第26話で「 雨ニモマケズ、風ニモマケズ 〜石と宮沢賢治、砕石工場訪問記~」をお話しましたが、宮沢賢治が技師・営業員として働いた石灰岩の砕石工場は、東山町(岩手県一関市)にあります。

ここ東山町一帯の地層は、約4億年〜3億5千万年前の「古生代デボン紀」のものです。

古生代デボン紀というのは、石炭の元がたくさん出来た「古生代石炭紀」よりさらに古い地層で、海では魚類が、陸ではシダ類が隆盛しました。

東山町は3億5千万年前古生代の地層

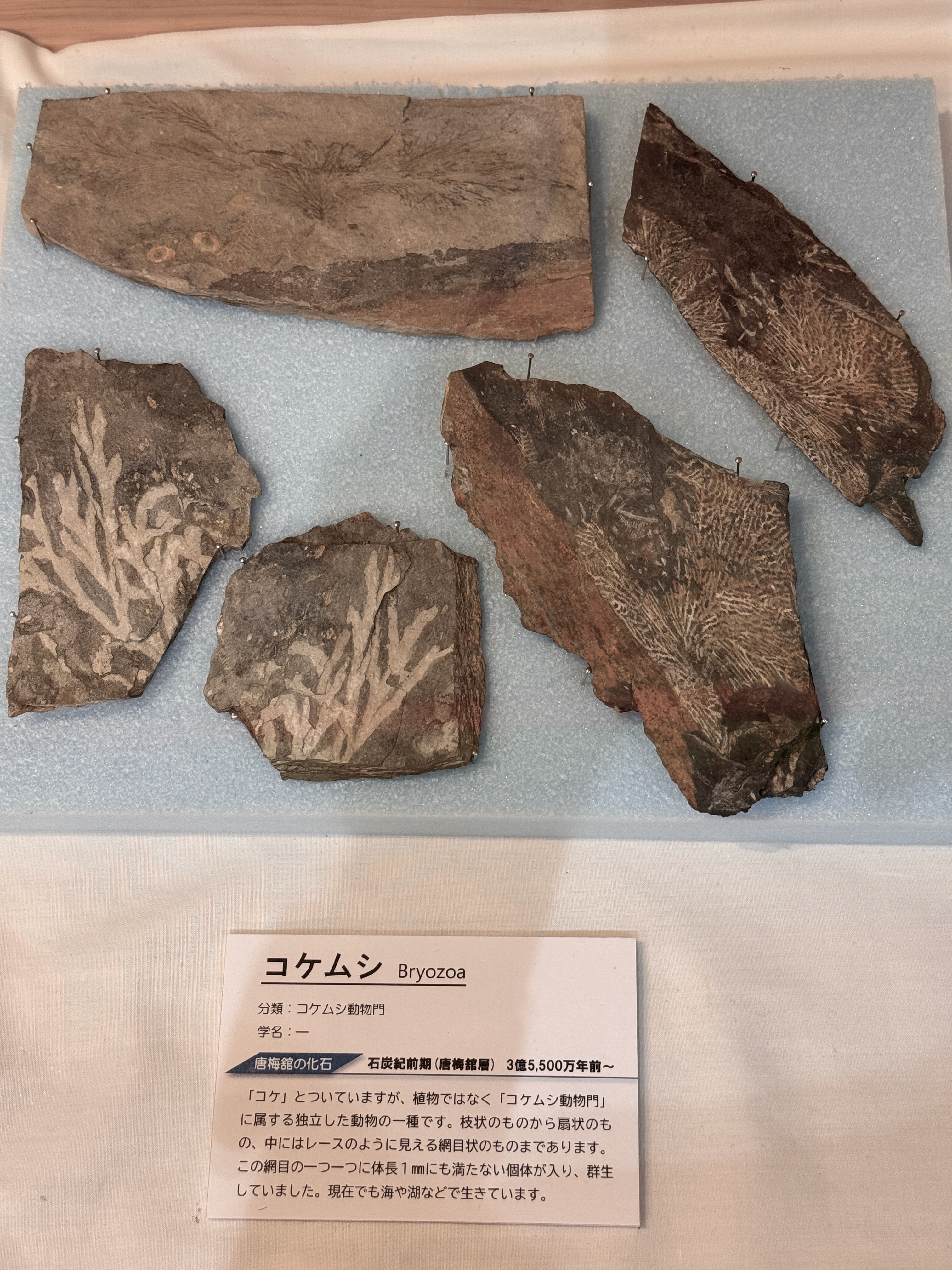

東山町の古生代の地層 コケムシ、ウミユリ、三葉虫などの化石 石と賢治のミュージアム

この古生代3億5千万年前のデボン紀の地層の中で形成されたのが「紫雲石(しうんせき)」です。

紫雲石は、その名前になったように、紫(あずき色)をしていて、その中に淡い雲がたなびくような紋様がある石です。

その硬さは、モース硬度で「7」と石英と同じぐらいで、非常に硬いです。

3億5千万年前の石から作る紫雲石の硯 表面は紫色の雲のよう 石と賢治のミュージアム

この紫雲石が硯の石として使われたのは、鎌倉時代からともいわれています。

旅の僧が、岩手県大船渡市で紫雲石を発見して、それを硯として用いたのが始まりとされており、その後、鎌倉に持ち帰り、将軍に献上したところ、その美しさと品質が認められて「紫雲石硯」と名付けられました。

そして、書家や武士の間で珍重されるようになったとのことです。

今では、石の採掘と硯の製作をされているのは、たったの一軒、お一人だけになっています。

今回、ぜひにと思い連絡をとって、ご自宅を訪問し、お話を伺うことができました。

この紫雲石の採れる場所は、山の奥の大変限られた場所にあり、手を広げた幅ほどの鉱脈であることや、ときどき掘り出しに行くが、最近は特に「クマ」に気をつけていることなど、興味深いお話をいろいろと伺うことができました。

そして、ご自宅の近く、東山町内の鍾乳洞「幽玄洞」のお店で、紫雲石の硯をひとつ購入しました。

硯(すずり)の楽しみ

雨畑石、雄勝石、紫雲石、これらの3つの硯石を並べて、墨を擦ってみました。

硯を手にして、外観、サイズ、重量感を確かめます。

サイズの順では、一番小さなものが雨畑硯、次が紫雲硯、一番大きなものが雄勝硯です。

小筆で小さな字を少し書くのであれば、小さな雨畑硯が使いやすいですね。

太い筆で大きな字を書くのであれば、大きな雄勝硯が、墨をたくさん擦って溜めておくのに適しています。

そして、なんといっても趣があるのが、あずき色に雲がたなびくような淡い紋様の紫雲石の硯。

これら雄勝石や紫雲石の硯で擦った墨は実になめらかで、きっと、磨られた墨の粒子が細かいのだと思います。

こういった硯で墨を擦れば、書く字が上手くなくても、もう満足です。休みの日の午後など、充実したひと時を過ごすことができると思います。

少し大きな雄勝石の硯

あずき色に、雲がたなびくような淡い紋様の紫雲石の硯

さて、みなさま、今日はいつもに増して、墨や硯の色のように「しぶい」話題だったと思いますが、いかがでしたでしょうか。

数億年前に形成された岩石が、悠久の時を経て日本の地に辿り着き、人の手によって掘り出され、硯に加工され、そして縁あって、机の上で墨を磨る・・・。

そう考えると、硯で墨を磨ることだけで、書く字が上手くなくても、魅力的なことに感じます。

みなさまにも日頃「デジタル疲れ」を感じることがあるようなら、ゆっくりと硯で墨を磨ってみるのもよいかもしれませんよ。

今日のお話はここまでです。

ではまた、ここで、お会いしましょう!