いまさら聞けない基礎用語【シ】#044 磁性

公開日時:2025/04/30

みなさん、こんにちは。基礎用語、案内役のあるるです。

今回注目する基礎用語は、コチラ!

↓↓↓

今月の基礎用語:シ #044

磁性(じせい)

(magnetism)

(バサバサバサ〜〜〜〜ッ)

あるる「わぁ〜 ビックリした!! プ、プリントが、プリントが〜〜〜(慌)」

博士「おやおや、派手にプリントを撒き散らかして、あるるよ、なにをやっているのだ?」

あるる「あ、博士、ちょうど良いところに。ホワイトボードに磁石で止めてたプリントが、バッサバッサ落ちちゃったんです〜」

博士「手伝うぞ。ほれ」

あるる「ありがとうございます! 博士ぇ〜、磁石、壊れちゃったんですかね・・・(泣)」

博士「いや、磁石は壊れたりはせんぞ。磁区が乱れただけだと思うぞ」

あるる「軸? それは先月「軸受」でやりましたけど・・・。ひょっとして忘れちゃった、とか?」

博士「覚えておるわい。ジク違いじゃ。先月のは『軸』、今言っているのは『磁区』、磁性体の内部のことじゃな」

あるる「磁区・・・に、磁性体・・・ですか??」

博士「忘れているな?」

あるる「はい、綺麗に・・・」

博士「ふぉっふぉっふぉっ、正直者め。よし、さっそく復習じゃ!!

磁性(じせい)とは?

アルミニウムの特徴のひとつに磁気を帯びないという事があります。

この特性を生かして、パラボラアンテナや船の磁気コンパスといった計測機器や電子医療機器、メカトロニクス機器などに使用されています。

今回は鉄などのように磁気を帯びる金属とアルミニウムは「何が違うのか?」を説明したいと思います。

電子運動による磁気発生の仕組み

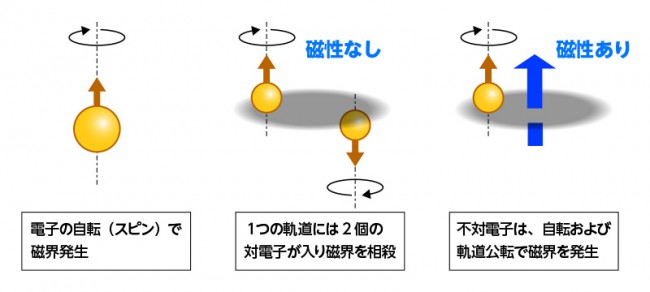

まず、電子(電荷)が原子の中を動き回ることで、磁場を生み出しています。

導線に電流を流すと、導線に垂直な平面内で導線を中心とする同心円状の磁場ができることと同じ働きによるものです。

原子の中での電荷の移動は、以下の3種類あります。

- 電子の核を中心とした公転

- 電子自身の自転(スピン)

- 原子核自身の自転

原子核自身の自転運動による磁気は極めて弱いので、電子だけで考えて良いようです。

電子の公転運動では、原子核を中心とした磁気モーメントが発生し、電子の自転運動では、電子の位置で磁気モーメントが発生しています。

そして、原子核の周囲には、原子番号の数だけ電子が複数の軌道で公転しています。

それぞれの軌道で電子の自転方向が逆の対電子が回ることで磁場を打ち消し合うと、全体では磁界は外に出ていきません。

電子による磁気発生モデル

ですから原子が対ではない不対電子を持つと、磁気モーメントが大きくなるわけです。

磁性体と磁区

このようにすべての原子は磁気モーメントを持っており、磁石にくっつくものだけが磁性体ではなく、あらゆる物質が磁性体なのですが、一般的には以下で説明する強磁性体の事を磁性体と呼んでいます。

●強磁性体

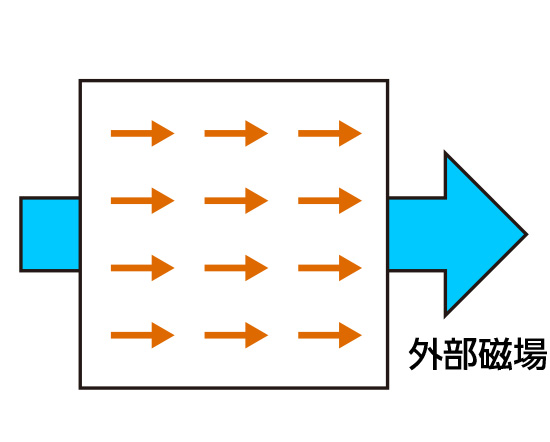

外部磁界が作用した時、非常に強く外部磁界の方向に磁化されるもの

●反磁性体

外部磁界と反対方向に磁化され、磁石に反発する

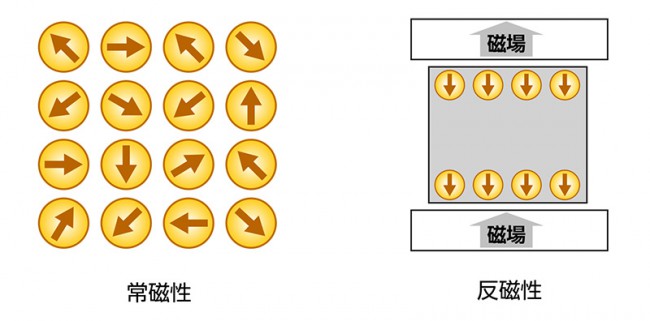

●常磁性体

わずかに磁化される

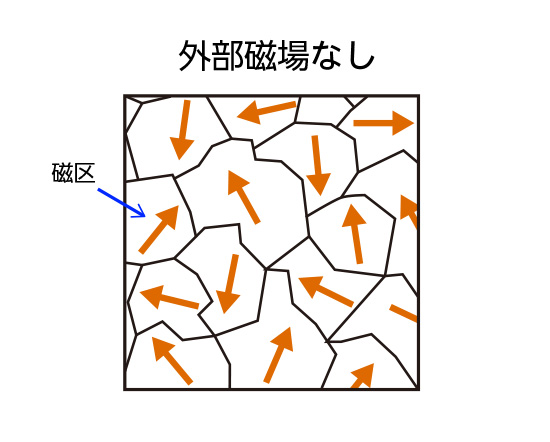

強磁性体において磁化されていないときは、その内部で「磁区」と呼ばれる磁気モーメントの揃った小区画に分かれており、この磁区が様々な方向を向いて打ち消し合い、全体として磁気を帯びていないように見えます。

外部磁場がない強磁性体

外部磁界を取り除いても残る磁気を残留磁気と呼び、これが大きいものを硬質磁性材料、小さいものを軟質磁性材料と言います。

永久磁石は硬質磁性材料です。

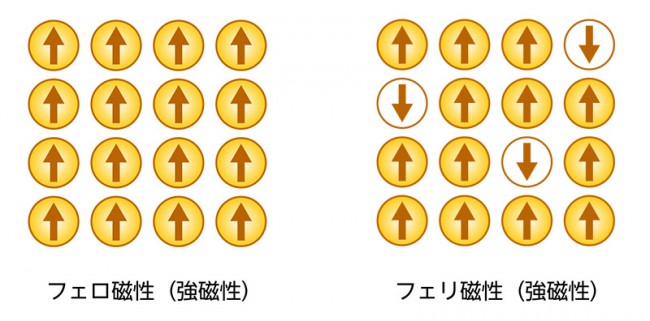

また、磁気の方向がすべて揃う場合をフェロ磁性、一部が揃わない場合をフェリ磁性と呼びます。

反磁性体は、強い磁場の中に置かれると物質の表面で反対方向の磁場を生じるものです。

この反発力は磁石の同極を近づけた時とは異なり、どちらの極を近づけてもそれに反発するものです。

ヘリウム、金、銀、銅などがこれにあたります。

常磁性体は外部磁場が無い時は磁性を持たない性質です。

なお、強磁性体でもある温度以上になると「常磁性」を示すようになり、この温度をキュリー点あるいはキュリー温度といいます。

金属以外では、酸素や一酸化炭素、ガラスなども常磁性体です。

フェロ磁性とフェリ磁性

常磁性と反磁性

鉄は強磁性体で、アルミニウムは常磁性体となるわけです。

鉄などでは不対電子を持つ余り軌道(d軌道)があり、アルミニウムなどでは対電子のみで磁気モーメントを打ち消し合っているので、これにより発生する磁気モーメントは鉄の数万分の一以下となり、ほぼ磁石にくっつかないという事になります。

*磁場は電場と密接な関係があり、実際には非常に複雑なものですが、本文は簡易的な説明としています。

博士「どうじゃ、あるる、思い出したかな?」

あるる「はいっ! 磁区ってこのことだったんですね。やっと脳内シナプツがくっつきました! まるで磁石のように!(笑)」

博士「それはよかった。では、くっつきにくくなった磁石をもとに戻してしんぜよう」

あるる「え?そんな魔法みたいなこと、できるんですか?」

博士「要は乱れた磁区を『整列!』させれば良いので、強い磁石にしばらくくっつけておけば良いのじゃ。そのまま放置でもよいが、こうして擦ればより早く復活できるぞ」

あるる「へぇ〜〜、そうなんですね!(驚)」

博士「ほれ!」

あるる「わーーー、くっついたーーー\(^o^)/ もうプリントも落ちてこない!! すごーーい、さすが博士!!!」

博士「こ、このくらい朝飯前じゃ(照)」