【今月のまめ知識 第14回】 表面の摩擦係数に関して

公開日時:2014/05/28

あるる「じゃっじゃじゃーんっ♪ 博士ぇ〜、見てください!」

博士「おお、あるるよ、どうしたんだい?そんなにテンション高くして・・・」

あるる「ほらっ! こんな椅子を作ってみたんです!!!」

博士「おおっ!この光り輝く、この椅子は、一体・・・」

あるる「そう!アルファフレームで作った椅子でござります!」

博士「そういえば、正月太りのせいで、思いっきり椅子を壊してしまったもんなぁ〜」

あるる「あれからダイエットもして、今はすっかり元通りです!」

博士「そういえば、いつのまに…」

あるる「ほら、ピカピカしていて、キレイでしょう(うっとり)」

あるる「しかも、どんなに勢い良く座っても、びくともしないんですよ!ほらっ!」

(どーんっ!と勢いよく座るあるる)

あるる「うっ!・・・じ〜ん(><)・・・・」

博士「おいおい、そんなにしびれるほど、勢い良く座ることはあるまい・・・」

あるる「調子に乗りすぎました…」

博士「おいおい…。それより、このアルファフレームがピカピカなのには訳があるんじゃよ!」

あるる「え、キレイなだけじゃないの???」

博士「ふふふ。その訳とはな…」

このところ連続してお届けしている「ねじの話」で、

ねじが緩まないのは摩擦力であることを説明してきました。

機械はあらゆる部分で、この摩擦力に頼っています。

今回は、この摩擦力について、詳しくご説明しましょう。

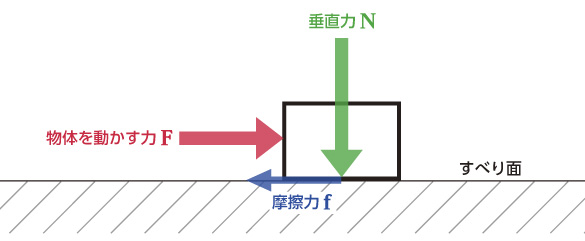

摩擦力とは???

摩擦力とは2つの物体が接触している際に、

その接触面に平行な方向に働く力です。

摩擦には、すべり摩擦,ころがり摩擦,粘性摩擦があり、

それぞれ性質の異なるものです。

一般的に摩擦と言うと、「すべり摩擦」のことを指し、

その性質には、次の3つがあげられます。

(1)摩擦力は、物体がすべり面におよぼす垂直力に比例する。

(2)摩擦力は、接触面積の大きさには関係しない。

(3)摩擦力は、すべり速度の大きさに関係しない。

この法則を「クーロンの摩擦法則」と言います。

すべり摩擦力には

・静止摩擦力:静止している物体を動かそうとするときに働く摩擦力

・動摩擦力 :物体が動いているときに、その進行方向と逆向きに働く摩擦力

の2種があり、一般に「静止摩擦力」の方が大きいです。

すべり摩擦力は以下の式で表されます。

f=μN

f:すべり摩擦力(N)

N:物体がすべり面に及ぼす垂直力(N)

μ:物体とすべり面の間の摩擦係数(無次元)

機械装置において、摺動面などは、動摩擦力の影響を受けるため、

損失を少なくするためには、摩擦係数は出来るだけ小さい方が良いです。

構造物の接合面については、静止摩擦力が重要となりますが、

その剛性を確保するために、摩擦係数は出来るだけ大きい方が良いことになります。

つまり、締結物が荷重や振動などによって、

滑ってずれることなく強固に固定されるためには

● 物体間の摩擦係数が大きいこと

● 物体間の垂直力が大きいこと

この2つが重要になります。

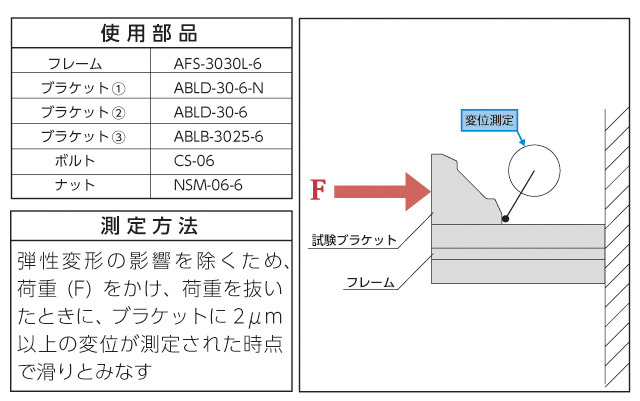

実験データに基づく摩擦係数

まず、物体間の摩擦係数ですが、それぞれ固有のもので実験によって求めます。

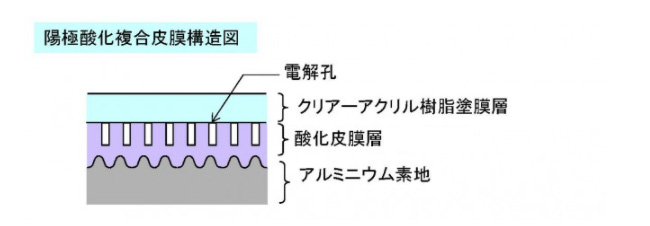

当社アルファフレームは表面にアクリルコーティングがあり、

腐食にも強く美しい光沢を持っていますがそれだけではありません。

表面にアクリルコーティングがしてあることで

通常のアルマイト処理に比較して概ね『2倍以上』の

摩擦係数を確保しています。

各種条件でのテスト結果は、以下の通りです。

上表の[①アルミダイカスト生地品(地肌)]が最も摩擦係数が大きく、

次は[③アルミ押出し品ブラケット]です。

最も摩擦係数が小さいのは[②アルミダイカスト焼付塗装品]ですが、

これは表面が塗装面のものです。

他にも色々データがありますが、一般的な加工部品を

当社アルファフレームに取り付けた場合の摩擦係数は、

概ね0.11~0.16程度となっています。

通常、スチールやアルミ合金の機械加工部品においては、

その材質、仕上げ面粗さ、表面処理などにより

摩擦係数は大きく変化しますが、

一般的には、0.1~0.2程度です。

そういったことから設計者は経験的に(多くの場合は無意識に)、

摩擦係数0.1程度はあるものとして、

締結ボルトのサイズや本数を決定している例が多いようです。

ですから、摩擦係数が0.1以下になるような組合せでの締結は、

そのボルト本数に注意しないと、使用中や輸送中での位置ずれを

起こす可能性が高くなります。

物体間の垂直力とは???

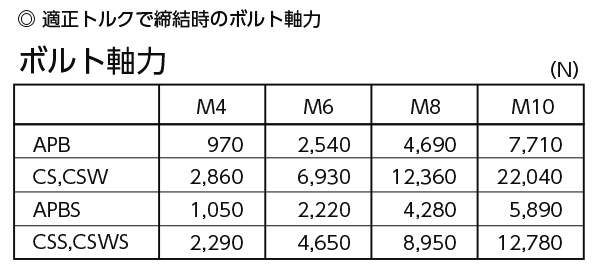

次に、物体間の垂直力ですが、これは締結ボルトの軸力になります。

高張力のボルトを使用する事が有効です。

当社型番ではスチール製の場合はCSW,CSシリーズ、

ステンレス製の場合はCSWS,CSSシリーズとなります。

締結物がその接触面と平行な方向にずれる「荷重F」は

F=ボルト軸力×ボルト本数×摩擦係数

となります。

当社の標準ボルトを適正トルクで締め付けた場合の軸力は、以下の通りです。

先に締結物が荷重や振動などによって、滑ってずれることなく

強固に固定されるための重要ポイントは、

●物体間の摩擦係数が大きいこと

●物体間の垂直力が大きいこと

この2つであると説明しましたが、

摩擦係数とボルト軸力を理解していれば、安全な設計を実現できます。

博士「どうじゃ、あるる。滑らない理由がわかったかな?」

あるる「はいっ、博士! すべては【摩擦】のおかげさまなんですね」

博士「その通り!すべるのも滑らないのも、摩擦力のなせるワザなんじゃな」

あるる「こんなにピカピカでキレイなのに滑らないなんて、すごいなぁ〜」

博士「まるで美人のお笑い芸人みたいじゃのぅ」

あるる「おっ、博士! 上手いこといいますね(拍手)」

博士「いや、それほどでも・・・ (〃∇〃) てれっ♪」

あるる「ここで照れちゃダメだ。もう一回、何か返さなきゃ!」

あるる「博士ぇ、お笑いの腕はまだまだですな」

<つづく>