いまさら聞けない基礎用語【シ】#048 震度

公開日時:2025/08/27

あるる「博士ぇ〜、みてください! ジャーン」

博士「おお、本棚に突っ張り棒をつけたんじゃな」

あるる「はいっ! 本棚の下にはもちろん耐震シートも」

博士「えらいぞ、あるる。それにしても、急にどうしたんじゃ?」

あるる「今、我が家は地震対策強化月間中でして、おじいちゃんの鶴の一声で、家中の地震対策を見直したんです。で、少し耐震グッズが残ったので、こちらにもと思って」

博士「そうか、さすがはあるるのおじいちゃんじゃ。備えあれば憂いなしじゃ。ありがとう、あるる」

あるる「はいっ!! これで震度10の地震がきても持ち堪えてくれますね」

博士「おいおい、あるるよ、震度10なんて地震はないぞ。以前教えたではないか」

あるる「え? あれ? そうでしたっけ??? 確か10って習ったような・・習ったはず・・・」

博士「お、珍しく踏ん張っておるではないか。さすが耐震強化しただけのことはある(笑)ふぉっふぉっふぉっ、よし、これから復習じゃ!」

博士「望むところです!」

これで地震採択もバッチリ

耐震強度/震度/加速度について

大型の装置架台やブース、高さのあるラックなどでは耐震強度が気になります。

耐震強度とは、どれだけの力まで耐えられるようにするかということですが、最初に話しておかなければならないのが、震度と加速度(かかる力)の間には単純な関係がないということです。

では、まずは「震度」について、ご説明しましょう。

「震度」とは地震の揺れの程度を表すものです。

よく「震度3」や「震度5」といった発表がありますが、気象庁の震度階級は

「震度0」「震度1」「震度2」「震度3」「震度4」「震度5弱」「震度5強」「震度6弱」「震度6強」「震度7」の

10階級となっています。

こちらが気象庁のHPです。参考までに見てみてください。

●気象庁:震度について

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/shindo/

続いて「加速度(かかる力)」についですが、同じ震度であっても加速度は大きく異なります。

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震における気象庁の発表を見てみると、その違いがよくわかります。

●強震波形(平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震)

http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/kyoshin/jishin/110311_tohokuchiho-taiheiyouoki/index.html

一番上の欄、宮城県涌谷町新町では震度6強で、3成分合成 最大加速度は479.1gal

5番目の欄、岩手県大船渡町では震度6弱で、3成分合成 加速度は1076.4gal

震度(揺れの程度)と加速度(かかる力)には大きな差がある事がわかると思います。

このgal(ガル)という単位はcm/sec2です。重力加速度は約980cm/sec2ですから980galになります。

重力加速度を1Gとも表わしますので、1G=980galです。

単位になじみが無く分かりにくいかもしれませんね。

一般の乗用車で急ブレーキをかけたときに発生する加速度が0.6G(=588gal)くらいといえば、何となくわかるでしょうか。

その時に体重60kgの人にかかる力は、60×0.6=36kgとなります。

ですから、1076.4galというと、体重の110%くらいの力がかかるということになります。

急ブレーキの2倍近い力、しかも揺れですからその力が往復でかかると考えると、本当に怖いですね。

ちなみに、「gal(ガル)」と略して書くのは、かの有名な「ガリレオ・ガリレイ」から来ているのだそうです。

建物への影響の鍵は加速度が握っていた!

地震が発生した場合、私たちが恐れるのは建物の破損や崩壊ですが、構造物が損傷するかどうかは、この加速度が大きく影響します。

ただし、周期を持つ揺れですから、構造物の固有振動数と揺れの周期も重要な要素です。

たとえば、ブランコを同じ強さでこいでいても、どんどん振幅が大きくなっていきますね。

このことからもわかるように、その周期によって共振を起こすと、大きなエネルギーになります。

よって、地震に強いと言われる建物が倒壊しているのに、逆に弱いと思われる建物が残るということも、実際には起こり得るのです。

固有振動数も重要なことなのですが、非常に難しい問題ですので、ここでは加速度のみでお話をします。

建築基準法の耐震等級とNICの構造検討

耐震等級

建築基準法では耐震等級というものがあります。

・耐震等級1----地表面加速度400gal

・耐震等級2----地表面加速度500gal

・耐震等級3----地表面加速度600gal

それぞれの値を越えると、「倒壊・破壊の可能性」が出るということになっています。

当社では、耐震性を検討する場合、構造体自体の質量、積載物の質量に500galの加速度がかかったとして静荷重に置き換えて解析し、そのタワミと応力安全率で評価しています。

ある震度までを保証するものではありませんが、ひとつの目安として構造検討を行っています。

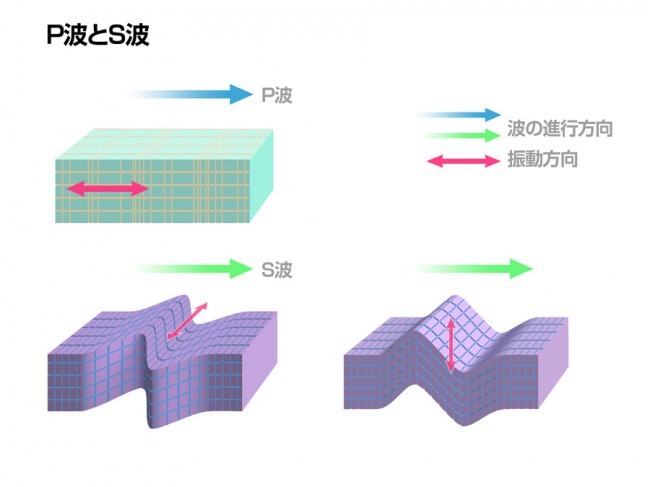

P波(縦波)とS波(横波)

また、地震波にはP波(縦波)とS波(横波)があることはご存知と思います。

・P波は先に来る圧力波

(Primary waveまたはPressure wave)

・S波は次に来る弾性波

(Secondary waveまたはShear wave)

P波(縦波)とS波(横波)

P波は5~7km/秒、S波は3~4km/秒で伝わってきます。

P波は圧力波なので振幅を持たない縦波で(地表でエネルギーが開放されたときに出ますが)、波の性質としては音と同じです。

S波は波の進行方向と直角の方向に振動するものなので横波と言うわけです。

この横波が実際の大きな揺れで、上下方向の横波が縦揺れ、横方向の横波が横揺れになります。

震源に極めて近いところでは、P波でも地表で大きな振幅になる事があるようですが、通常は大きな振幅を発生させるのはS波であり、この加速度が問題になるわけです。

あるる「博士、ごめんなさい。震度10ではなく、「震度は10段階」でした! あるるの勘違いです」

博士「ふぉっふぉっふぉっ、でも「10」という数字をしっかり覚えていただけ大したモノじゃ。成長の証じゃ」

あるる「ありがとうございます! これでしっかり脳にインプットできました。もう忘れません」

博士「ずっとそうであることを願うぞ」

あるる「はいっ!お任せください! さて、博士、お次は博士の研究室の本棚、耐震強化しに行きますよ〜」

博士「え? 聞いておらぬぞ おい、待て待て〜〜」

あるる「うわぁ〜〜っ!!!」

あるる「博士の部屋だけ地震でも来たのですか? 本が雪崩を起こしてますぅ〜〜」

博士「う。ううう・・・、さっきまで調べ物に没頭しておったのでな、面目ない・・・」

あるる「やれやれ、でも、地震じゃなくてよかったです。さ、とっとと片付けて、地震が来てもびくともしない本棚を作りますよ、はいはい、動く、動く」

博士「・・・あ、ありがとう・・・」