【今月のまめ知識 第17回】 他の材料を貼り合わせるときの注意

公開日時:2014/08/26

あるる「ひゃぁ〜っ! 写真が落ちてるぅ〜っ!!」

あるる「あれ?あれれれ? なんで? なんでなのーーー?!」

博士「おや、あるる、朝っぱらからどうしたんじゃい?」

あるる「うわーん、博士ぇ〜(泣)!」

あるる「お盆前に一日かけて、夏休みの宿題をやったんですよ。

ほら、このフォトスタンド! ね、すごくよく出来てるでしょ?」

博士「どれどれ、見せてご覧。ほぅ、本当じゃ!

いつのまにか腕を上げたのぅ。偉いぞ、あるる」

あるる「でしょ、でしょ! 枠はアルミフレームにして

写真の面はアクリルにしたんです。

なのに、今日来てみたら・・・・」

博士「写真が、落ちてしまったんじゃな?」

あるる「そうなんです。なんでだろう・・・

あんなにしっかり止めたのになぁ〜・・・」

博士「ふぉっふぉっふぉっ。理由は・・・ちゃーんとあるんじゃ」

あるる「えっ?」

博士「知りたいかの?」

あるる「はいっ! もちろんです!」

博士「ポイントは「材質」の違いじゃ」

あるる「材質?」

博士「そうじゃ。じゃ、これから詳しく説明するとしよう」

構造物は色々な材料を組み合わせて製作します。

それぞれの材料の特性や相性を知っていないと“意外なこと”が起こります。

意外なこととは何なのか?

どうしてそのような事が起こり得るのか?

今回はもっとも注意が必要な、

・熱による膨張

・吸水による膨張

・異種金属間による電食

3項目についてご説明いたします。

熱による膨張

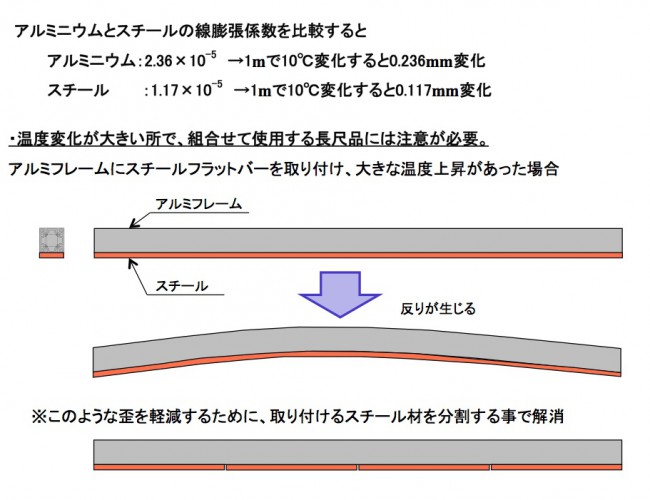

まず熱による膨張ですが、以下のように材質により線膨張係数は大きく異なります。

アルミニウム-----2.36×10-5

スチール----------1.17×10-5

ステンレス-------1.73×10-5

ポリアセタール--9×10-5

アクリル----------7×10-5

それぞれの材料で1mの棒が30℃上がると

アルミニウム----1000(mm)×30(℃)×2.36×10-5=0.708(mm)

スチール----------1000(mm)×30(℃)×1.17×10-5=0.351(mm)

ステンレス-------1000(mm)×30(℃)×1.73×10-5=0.519(mm)

ポリアセタール--1000(mm)×30(℃)×9×10-5=2.700(mm)

アクリル----------1000(mm)×30(℃)×7×10-5=2.100(mm)

と大きな差があります。

異なる材料を組み合わせると、この寸法変化量の差から弓形に“ソリ”がでます。

互いのものに大きな剛性の差があれば、強い方になじみますから

その歪量はそんなに大きくはないですが、

下図のようにお互いが長い棒状だと大きなソリが発生します。

この場合は、取りつく部品を分割して短くして並べることで、

ある程度緩和できます。

または、取付けボルトで押さえこまずに、抱え込むだけにして

伸び量を逃がしてやるなどの方法も有効です。

当社のフローティングホルダー(CFSシリーズ)はそのためのものです。

吸水による膨張

次に吸水による膨張ですが、

樹脂材料では吸水によって膨張するものがあります。

特に湿熱環境(高温の液体を噴射しているとか、蒸気がある環境とか)で、

ナイロン系の樹脂を使用すると

熱膨張+吸水による膨張で、大きく反ってしまう場合があります。

このような環境で使用する場合には、

その材料を物性を調査して伸び量を想定しておくことが必要です。

線膨張係数、吸水率ともに低い材料を選定するか、

あるいは前述したように短く分割する、

フローティングさせるなどの方法が有効です。

異種金属間による電食

最後に異種金属間による電食です。

「電食」とは一種の電気分解ですが、異なる金属間に電解質溶液(水でも)があるとき、

その部分が電池のようになり、イオン化しやすい金属からしにくい金属に電子が移動し、

電荷を失った金属原子がイオンとして溶液中に溶け出すことで

金属が腐食することを言います。

通常のアルミニウム合金部品では、アルマイト処理を施すことで表面を絶縁とし

電荷を失わないようにすることで、この電食を防いでいます。

電解質の液体が存在する環境でアルミニウムに異種金属を接触させる場合には、

アルマイト処理を施しておくことで充分防ぐことができます。

色々な材質を組み合わせる場合には、それぞれの材質の持つ特性や相性を理解して

設計することが大切です。

博士「どうじゃ、あるる、“落ちた写真の謎”は解けたかの?」

あるる「はい! 窓辺に置いたために、熱による膨張が起きてまったんですね」

博士「その通り! 真夏の窓際だと、30度はゆうに超えてしまうからな」

あるる「置く場所も大事なんですねー。そんなこと、考えたことなかった・・・」

博士「わしから言えば、なんでわざわざ窓辺に置くのかが、考えられんのじゃが・・・」

あるる「ええー、だってぇ、ドアを入ってすぐ、博士に見つけてもらいたかったらら(もじもじ)」

博士「要するに、褒めてもらいたかったんじゃな」

あるる「 えへへ・・(〃∇〃) わかります?」

博士「そんなこと、お見通しじゃ!(笑)」

博士「でも、そのわかりやすい性格のおかげで、ひとつ賢くなったんじゃ。

お天道様に感謝じゃの」

あるる「はい、お天道様、ありがとうございました!

ついでに、もうひとつお願いです。

今日から日光浴をたくさんしますので、

もう少し背を高くしてください(-人-)」

博士「・・・ 困ったヤツじゃのぅ」