ゆかいな仲間の気ままにトーク♪四季折々の表情で癒してくれる都会のオアシス!!

公開日時:2025/03/26

博士の影響を受け、離宮を巡るの巻き~

2月号で博士が紹介してくれた京都の名勝「修学院離宮」と「桂離宮」は、とっても素敵でしたね。

あるっちゃも、素敵な庭園で歴史を感じてみたいと思い色々調べてみたところ、東京都内にも「迎賓館赤坂離宮」「旧芝離宮恩賜庭園」「浜離宮恩賜庭園」などの離宮や庭園がありました。

さっそく時間を作って、まずは迎賓館赤坂離宮に行ってみようと思ったのですが、あいにくその日は見学できない非公開日でした(残念!)。

迎賓館赤坂離宮は、基本水曜日が休館日なのですが、接遇等による非公開日や、迎賓館の運営上の都合により急遽非公開となることもあります。お出かけ前にホームページで公開状況を確認することをお勧めします。

ということで、今回は東京湾と築地川・汐留川に囲まれた都内最大級の大名庭園「浜離宮恩賜庭園」に行ってきましたので、ご紹介いたします。

浜離宮恩賜庭園

高層ビルの林立から突如現る都会のオアシス

浜離宮恩賜庭園(はまりきゅう おんしていえん)は、日本テレビタワーや電通ビルなどの超高層ビルが林立する都会の一角にあります。

都営地下鉄大江戸線「汐留」駅から徒歩約5分

ゆりかもめ「汐留」駅からは徒歩約7分

JR「新橋」駅からは徒歩約12分

と、都心からアクセスしやすい場所です。

小春日和の暖かな日差しの下、ゆりかもめ「汐留」駅から歩いていると、首都高と高層ビルの間に、とっても素敵な竹林がありました。

首都高と高層ビルに挟まれた竹林

首都高下を通り抜けると、右手に壮大な森が見え、築地川にかかる橋の手前に「旧浜離宮庭園入口」と書かれた石柱がありました。

ここが、今回訪問する「浜離宮恩賜庭園」です。

江戸時代へとタイムスリップする入口

浜離宮恩賜庭園への入口は、「大手門口」と「中の御門口」があり、こちらは大手門口になります。

門を通り、振り向くと高層ビルが立ち並ぶ、何とも不思議な景色でした。

あのビルの上層階から見下ろした浜離宮恩賜庭園も見てみたいものです。

浜離宮恩賜庭園「大手門口」

振り向くと高層ビル

浜離宮恩賜庭園とは

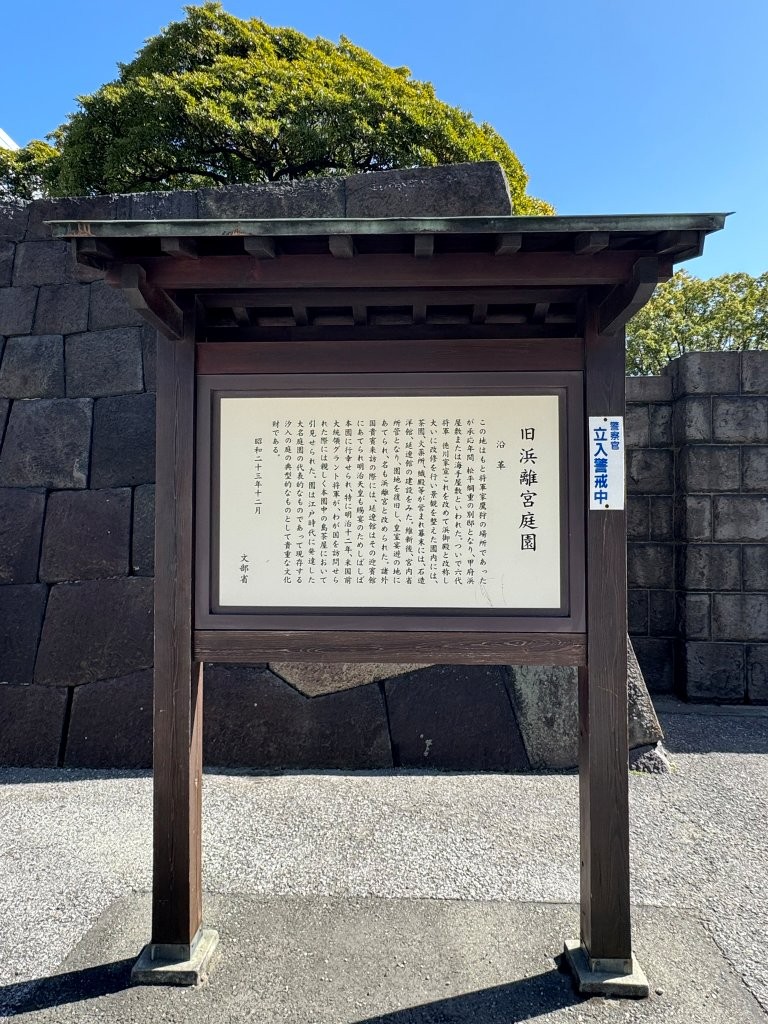

浜離宮恩賜庭園(はまりきゅう おんしていえん)とは、徳川将軍家が所有した潮入の池と、二つの鴨場をもつ江戸時代の代表的な大名庭園です。

都内に残る大名庭園の中でも最大級で、国の特別名勝、特別史跡にも指定されています。

歴史を振り返ると、ここは寛永の頃まで、徳川将軍家の鷹狩場として使われていました。

そこに、四代将軍家綱(いえつな)の弟で、甲府の宰相として活躍した松平綱重(つなしげ)が、将軍の許しを得て海を埋め立て、「甲府浜屋敷」と呼ばれる別邸を建てました。

その後、綱重の子供の綱豊(つなとよ)が六代将軍家宣(いえのぶ)になったのを契機に、この屋敷は将軍家の別邸となり、名称も「浜御殿」と改められました。

以来、歴代将軍によって幾度かの造園、改修工事が行なわれ、十一代将軍家斉(いえなり)のときに、ほぼ現在の姿の庭園ができあがります。

そして、明治維新後には皇室の離宮となり「浜離宮」という名称になりました。

その後、関東大震災や戦災によって建造物や樹木が焼失し、往時の面影はなくなりましたが、1945年に東京都に下賜され修復整備を行い、1946年4月に一般公開されました(以上、メルマガ編集部調べ)。

沿革が記載されています

チケット購入方法は令和です

門を入ると右側に受付窓口があります。現金の他にクレジットカードや電子決済など、充実のキャッシュレス対応に、思わず「さすが!」とびっくりしたあるっちゃ。券売機は令和バージョンに進化しておりました。。

年末年始以外は毎日9時から17時まで開園しており、大人は300円で入場できます。

また、5月4日のみどりの日は無料公開日と案内板に記載がありましたので、大型連休にゆったりと自然の中で過ごすのも良いですね。

入場・利用案内

どこから攻めるか作戦会議

浜離宮恩賜庭園の面積は約25万平方メートル(250,215.72平方メートル)で、東京ドーム約6個分(!)です。

全てを回りきるには、ゆっくり歩いても1時間半から2時間くらいかかるみたいなので、まずはリーフレットを片手に案内板とにらめっこ。

とにかく広い!

幻のおもてなし施設「延遼館」

梅の木の後ろに回ると、延遼館跡(えんりょうかんあと)がありました。

ここは、明治2年にイギリス王子が国賓として来日することを契機に、外国要人の迎賓館が建てられていた場所です。

第18代アメリカ大統領のグラント将軍が約2ヶ月滞在され、その後も多くの国賓をお迎えし、鉄道開業式など国の行事にも使用されていたのですが、老朽化に伴い明治22年に取り壊されたそうです。

明治に始まった日本の「おもてなし」文化の礎ともいえる迎賓館を、2020東京五輪までに復元しようと計画があったのですが、2016年に舛添要一都知事が辞任すると復元も棚上げとなり、工事は止まったままになっています。

明治新政府が初めて整備した迎賓館であるにも関わらず、延遼館の図面や写真、文献などは残っているものが少ないこと、そして2020東京五輪での復元も実現しなかったことから「幻のおもてなし施設」とも呼ばれています。

延遼館跡

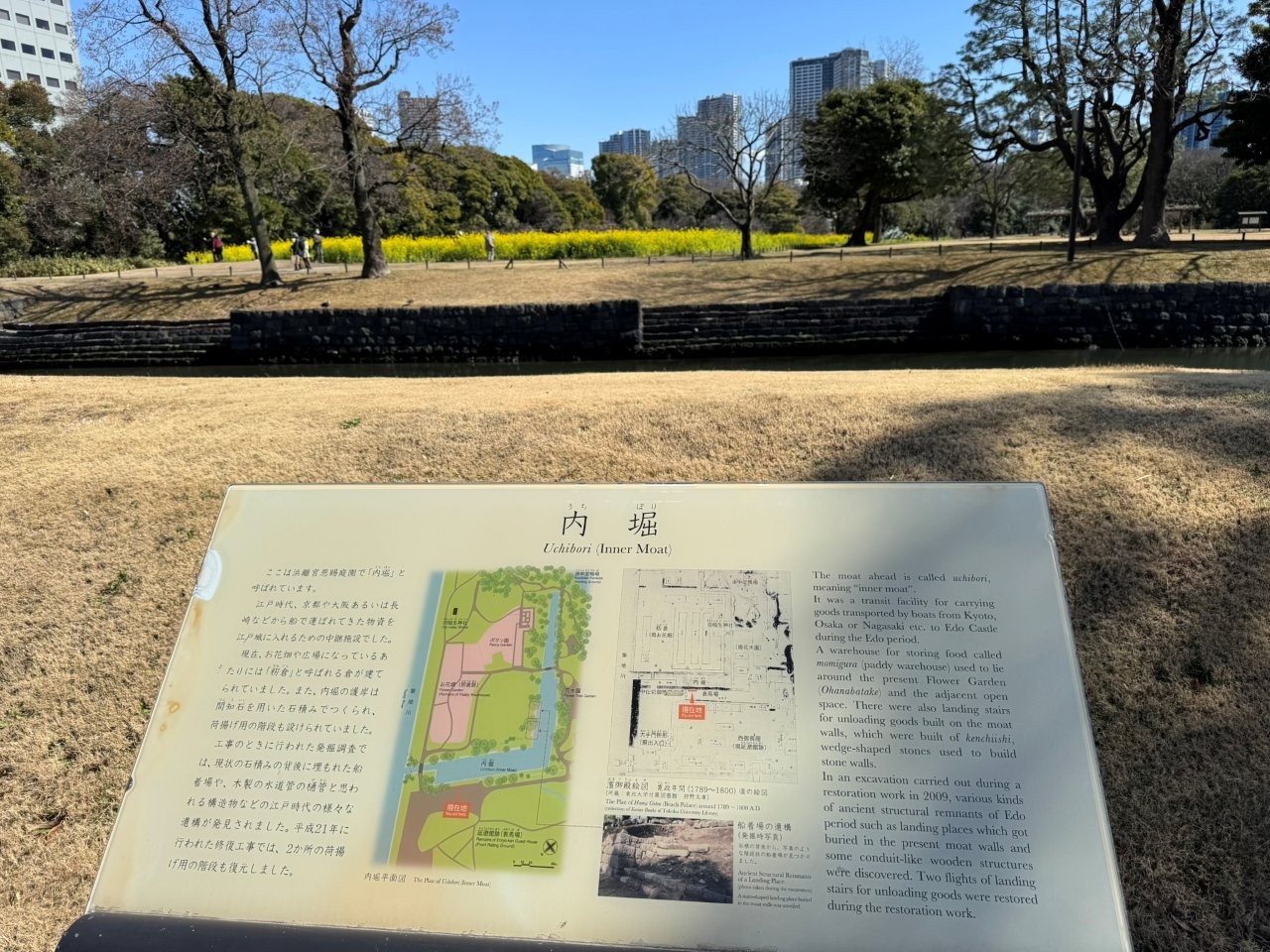

江戸城に物資を運ぶための「内堀」

少し歩くと「内堀」という案内板がありました。

江戸時代に、京都や大阪、長崎などから船で運ばれてきた物資を江戸城にいれるための中継施設で、現在お花畑となっている広場には「籾倉(もみぐら)」と呼ばれる倉が建っていたそうです。

長い年月を感じる「三百年の松」

内堀沿いに歩いていると目の前に、視界に入りきらないくらい大きくて立派な松の木がありました。

これが浜離宮恩賜庭園の見どころの一つである「三百年の松」です。

この松は、家宣が庭園の大改修を行った際、その偉業を称して植えられた樹齢300年を誇る都内最大級の黒松です。

根本はどこにあるのだろうかと枝の下をのぞき込むと、一段上にありました。

太い枝が低く張り出し、たくさんの支柱に支えられておりました。

長老をみんなで大切に守っている・・・、そんなドラマが脳内に浮かんできました。

見事な「三百年の松」

樹齢300年の根本。人と同じで支えが必要のようです。

目にも鮮やかな菜の花畑

内堀にかかる橋を渡ると、見渡す限り一面真っ黄色の菜の花畑が!ちょうど見頃で、それはそれは見事なものでした。

近くにいくにつれ、甘い菜の花の香にうっとり。思わず『おぼろ月夜』をハミング♪しながら歩いていると、なんだろう? この巨大なオブジェは・・・?

正体はアロエでした(^○^)。こんなに大きなアロエは初めてみましたが、これは異国のものなのでしょうか・・・。

菜の花畑を通り抜けると、紅白の花を咲かせたツバキの木や、甘い香り甘い香りを漂わせる梅林がありました。

菜の花畠に入日薄れ見渡す山の端霞深し春風そよ吹く空を見れば夕月かかりて匂い淡し♪

巨大なアロエ

紅白の花をさかせたツバキ

満開の梅林

将軍さまの舟を想像して

梅林を過ぎると、「将軍お上がり場」がありました。

ここは、歴代将軍が浜御殿を訪れる際に使用した舟が発着する所で、11代将軍家斉(いえなり)は、隅田川で遊覧した後に浜離宮に寄ったり、直接、江戸城からここに船で来ていたようです。

そして、15代将軍慶喜(よしのぶ)が大阪城から逃げ帰った時にここから上がったというエピソードも!

将軍様たちが通っていたであろう地面を踏みしめ、石段に片足をのせYちゃんポーズで海を見つめながら江戸時代の風景を思い浮かべ不思議な気持ちになっていたところに、タイミング良く水上バスの船が通り過ぎていきました。

目の前には高層ビル、遠くにはレインボーブリッジやお台場も見えます。時代の進化を感じつつ、ますます不思議な気持ちに。

国内最大級の横堀水門

海沿いを歩いていると、大きな水門があります。

この浜離宮恩賜庭園には、3つの水門があるのですが、その中でも一番大きな水門がこの横堀水門(よこぼりすいもん)で、このあとご紹介する「潮入の池」に海水を取り込んだり、池の水を排水しているようです。

雄大な潮入の池と4つの御茶屋

こちらが都内唯一の海水の池「潮入の池(しおいりのいけ)」です。

先程の横堀水門で東京湾の潮位にあわせて水の出入りを調節するのですが、潮の満ち干によって池の風景も変わるように設計されているそうです。

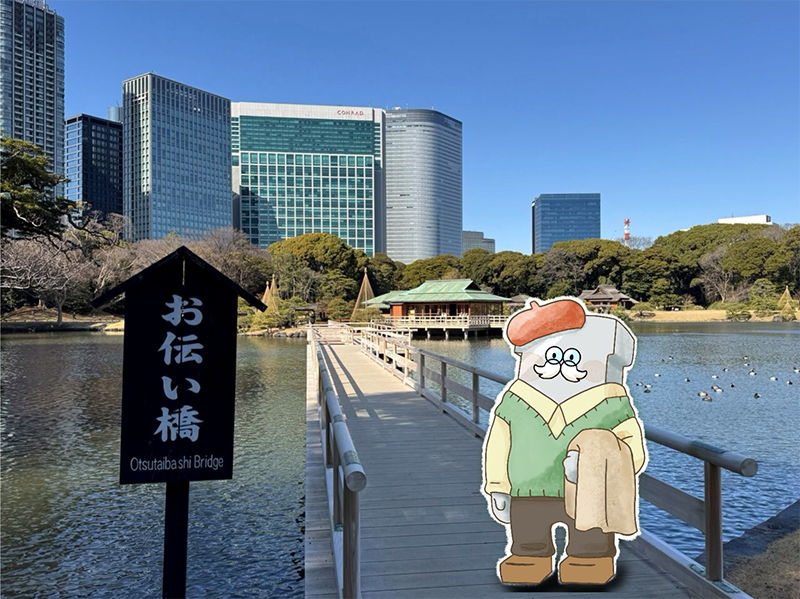

池の中央にある大きな御茶屋と、池の反対岸に3つの御茶屋、奥にそびえ立つ高層ビルが見えるこの場所は、タイムギャップに満ちたとても不思議な空間でした。

ちなみに、御茶屋とは茶室のことではなく、将軍の接待や休憩場所のことで、池のそばに設けられた御茶屋からは水辺の風景を一望できるため、将軍が月見や夕涼みをするのにも絶好の場所だったそうです。

舟に乗ってここを訪れた将軍様たちは、この「海手お伝い橋(うみておつたえばし)」を渡って、それぞれの御茶屋を訪れていたのですね。

なんとも不思議な空間

海手お伝い橋

橋からは東京タワーが見えました

3つの御茶屋方面へのお伝い橋

池の中央にある中島を中心に西へ伸びる中島橋と、南北に伸びるお伝い橋が架けられています。このお伝い橋は、総ひのき造りで全長120mという、まさに将軍様が通るにふさわしい橋です。

早速、将軍気分で橋を渡り「中島の御茶屋」へ。

ここでは、お抹茶と練り菓子がいただけるのですが、今回は時間がないのでスルーしました。

お伝い橋

中嶋の御茶屋

少し進むとお伝い橋の途中に小さな浮島あります。この島を中心に左右に伸びている橋が「小」の字に似ていることから、「小の字島」と呼ばれています。

対岸にある橋の入口には、藤棚が設けられているので、5月になると藤の花のトンネルができ、素晴らしい光景になることでしょう。

燕の御茶屋

橋の入口に一番近い場所にあるのが、池に向かって突き出したような造りで、サンルームのような廊下と白壁が特徴的な「燕の御茶屋(つばめのおちゃや)」です。

日本家屋において打った釘の頭を隠すために付けられた装飾である釘隠しが燕の形に似ていたので、「燕の御茶屋」と呼ばれているそうです。

室内の一段高い部分は将軍様がお座りになる場所で、池を眺めながら優雅な時間を過ごされていた様子が目に浮かびます。

燕の御茶屋

燕の御茶屋の室内

松の御茶屋

池のほとりにはもう一つ、「松の御茶屋(まつのおちゃや)」があります。

「燕の御茶屋」と同じように、ガラス張りの広々とした縁側があり、水辺にある3つの御茶屋の中で最も眺望が良いことから、明治時代には海外からの賓客をもてなす会場として活躍していたそうです。

床の間のような場所は飾り棚になっているので、ここに高価な調度品などが飾れていたのでしょう。

「松の御茶屋」

「松の御茶屋」の室内

鷹の御茶屋

池から少し離れた場所にあるのが「鷹の御茶屋(たかのおちゃや)」です。

先の二つの御茶屋とは違い、昔話から飛び出したような藁ぶき屋根で、のどかな里山を感じさせます。

ここは、鷹を使って鳥や小動物を捕る鷹狩の待合所や休憩所として使用されていたところで、室内は野支度のまま立ち寄れる広い土間がありました。

「鷹の御茶屋」

立派な藁ぶき屋根

土間の一角が休憩スペース

何やら不思議な看板

「鷹の御茶屋」の入り口からほど近いところに、「鷹部屋」への小さな案内看板がありました。矢印に導かれ、建物の裏手に回ってみると・・・!

なんと、本物そっくりな鷹さんがこっちをジロリ。

裏庭の木々がガラスに反射して、森の中に鷹がいるようでした。

将軍様の狩猟場だった鴨池

この庭園には、「潮入の池」の他に、「庚申堂鴨場(こうしんどうかもば)」と「新銭座鴨場(しんせんざかもば)」という2つの大きな池があり、この池は野生の鴨など水鳥を遊猟するための鴨場でした。

鴨場となる池の近くには、防空壕のような小さな土手があり、土手に取り付けられた板に細長い穴が開いていました。

何の穴かなと、覗いてみると土手のの向こう側には水路の様な道が続いていました。

この水路は「引堀(ひきぼり)」といって、その先の池にいる鴨をおびき寄せるための仕掛けの一部で、池に飛来した鴨を、訓練したアヒルを使ってこちらの引堀に引き寄せ、この小覗からヒエやアワなどの餌を撒いて、鴨たちが安心して餌を食べているところを、鷹や網を使って捕る猟をしていたそうです。

馬術の稽古が行われていた馬場跡

お花見にぴったり

中の御門付近には、大きな桜の木が立ち並んでおり、ピクニックシートを広げて、静かに桜見物が出来るお花見スポットです。

今回はどの桜もまだ蕾でしたので、数年前に、桜見物に訪れた時の写真をご紹介します。

大ボケなあるっちゃ

園内は飲食禁止だと思い込んでいたのですが、所々に設置してあるベンチでお弁当を食べることが出来るそうです。(お酒は駄目!ゴミはちゃんと持ち帰りましょう)

そうとも知らず写真を撮って、歴史を勉強しながら歩くこと2時間。

お腹は空くし喉は乾くし、体力の限界も近づいてきたので今回はここまでに・・・と大手門から帰ろうとしたその時、真っ赤な可愛いお花が咲いた木を発見!!

何の花かと思い近くに行ってみると、その木の名は「ボケ」。

これが「ボケ」の花なのだと知ると共に、地図を見ることを忘れ、時間配分もせずに全部を回り切れなかったあるっちゃに「ボケー」と言って笑っているようでした(笑)

今回ご紹介できなかった「富士見山」や「新樋の口山」からの景色、小覗の先にある鴨場、通っているのに見過ごした旧稲生神舎、可美真手命像(うましまでのみことぞう)などなど、まだまだ見どころ満載ですので、藤の花やハナショウブが咲く頃や秋の紅葉も見事だと思うので、日本の四季を感じにまた行ってみたいと思っています。

今度は、絶対お弁当とお茶を持っていかないとね!

真っ赤な可愛いお花

この木の名は「ボケ」